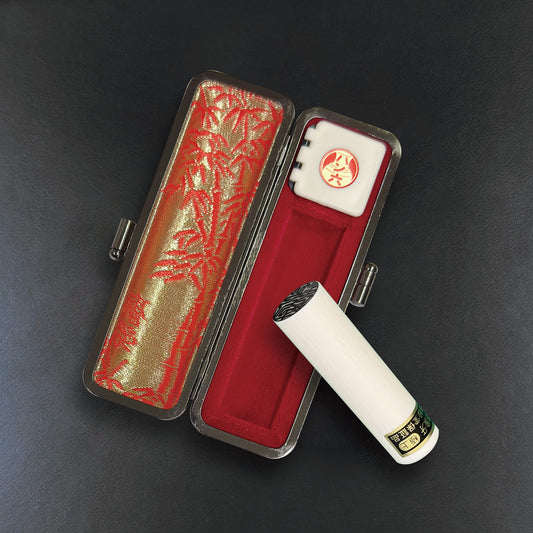

実印(個人用)

実印は、日本で正式な契約や重要な手続きに用いられる印鑑で、市区町村役場で「印鑑登録」された印鑑(印章)を指します。 不動産や車の購入・売却、金銭消費貸借契約(ローン契約など)、遺産分割協議書や公正証書の作成、各種証明書の発行(印鑑登録証明書)など、個人の意思を法的に証明する重要な役割を果たす印鑑なので、不正利用を防ぐため厳重に管理することが求められます。

実印のサイズの選び方

個人用の実印を作成する際、印影のサイズに特に法律的な決まりはありませんが、一般的には認印などよりも大きめのサイズが好まれます。 自治体によっては、極端なサイズの実印は登録できない場合があるため、具体的には、女性は13.5mm~16.5mm、男性は15mm~18mmで作成するのがおすすめです。

女性が小さめのサイズを好まれるのは、男性よりも手のサイズが小さいというケースや、将来的に苗字を変更することを考慮して名前のみ刻印できればいいという理由からです。

実印の形状の選び方

個人用の実印の形状も法律的な決まりがあるわけではありませんが、角型は個人用では珍しく法人用に多い形状なので、丸型で作成するのが無難でおすすめです。

楕円に関しては登録できない自治体もあるため注意が必要です。

実印の書体の選び方

個人用の実印の書体に関しても、特に法律上の決まりなどはありませんが、実印は公的な用途に使われるため、信頼性や視認性を重視した書体で作成されることが一般的で、他の書体よりも外枠に文字がつながっていて外枠が欠けにくい印相体、古くから公印などに使われてきた篆書体がおすすめです。

具体的におすすめの書体をご紹介します。

印相体(いんそうたい)

印相体とは、主に実印や銀行印など重要な印鑑に使用される書体の一つで、篆書体をさらに装飾的に発展した書体です。

独特のデザインが施された「印相体」は、線が太く、複雑な彫りが特徴で、その文字がひと筆書きのように滑らかにつながっており、全体として模様のように見えるのが特徴です。

可読性が低いものの、複製や偽造を困難な書体のため、個人用実印としてとても人気です。さらに篆書体よりも外枠につながる形のため、他の書体よりも外枠が欠けにくい点も特徴です。

左右対称やバランスのとれた構図を重視して作られるため、見た目にも重厚感と格式を感じさせます。

古来中国の篆書を起源としながらも、日本国内で発展し、特に印章文化の中で「縁起の良い書体」「偽造されにくい書体」として定着してきました。

印影の中に吉相や風水的な要素を取り入れる場合もあり、印相学の考え方に基づき、運勢的にも良いと云われる配置の書体です。

篆書体(てんしょたい)

篆書体は、漢字の原型ともいえる古代の書体で、秦の始皇帝が中国全土で文字を統一する際に採用した「小篆(しょうてん)」を基にしています。

印鑑や書道の世界で重用されてきた伝統的な書体で、日本では特に「印鑑用の書体」としてよく知られています。

篆書体の文字は、線が均一で丸みを帯び、縦長の形状が多いのが特徴です。曲線や左右対称を意識した構造が多く、非常に美しく整った印象を与えます。

また、古典的で厳かな雰囲気を持ち、どっしりとした重厚感があります。

篆書体は、偽造防止の観点からも優れており、印鑑書体として高く評価されています。特に実印や銀行印など、公的な印鑑で使われることが多く、その格式の高さが信頼感につながります。

印相体のように極端にデザインを施すのではなく、元来の漢字の形に忠実なため、比較的判読もしやすい書体です。

古印体(こいんたい)

古印体は、江戸時代の印判師によって手彫りされた古い印章文字の風合いを再現した、素朴で味わい深い印鑑用書体です。

篆書体を簡略化しながら、線の太さや形が崩れており、かすれやゆがみ、丸みを帯びた線などが特徴で、機械的な整いとは違う、人の手による揺らぎや温かみが魅力です。

判読性も比較的高い割に、線の太さが均一でないことから偽造されにくいため、実印から銀行印、認印といった幅広い印鑑で使用されています。

一部の文字(糸や竹や山)などには少し個性的な形となる場合があります。

隷書体(れいしょたい)

隷書体は、紀元前の中国・前漢時代に生まれた書体で、篆書体よりも構造が簡略化された実用性の高い古典書体です。官吏(役人)の文書作成に使用されたことから「隷(役人)の書」と呼ばれ、後の楷書や行書の基礎にもなった、漢字書体の発展において非常に重要な位置を占める書体です。

直線と曲線が交差する、落ち着いた風格と、横画が長く、縦画が短めで、横に広がるような独特のバランス感があります。

筆使いの特徴として、「波磔(はたく)」と呼ばれる横線の両端の跳ねや払いが見られ、これが隷書独特のリズムと装飾美を生み出しています。

隷書体は、現代では印鑑書体や表札、看板、書道作品、古典的なデザインに広く使われ、

銀行印や認印においても、古代の格式を残しながら可読性も比較的高く、デザイン性と実用性のバランスが良い書体として人気があります。

実印にはあまり選ばれません。

一部の文字(糸や竹や山)などには少し個性的な形となる場合があります。

楷書体(かいしょたい)

現在日常的に目にする楷書体は、学校の教科書や公的な書類などにも用いられ、漢字の「お手本」として位置づけられる、標準的で読みやすい書体です。

その起源は三国時代〜魏晋南北朝時代(3~6世紀)にかけて発展した書風で、隷書体をもとにして整えられたものとされています。

クセが少なく、明瞭で誰が見ても読みやすい書体で実用性と安心感があり、

セキュリティ性が求められる実印、銀行印などよりも、可読性の高さや見た目の美しさが重視される認印に適しています。

行書体(ぎょうしょたい)

行書体は、楷書体の整った形を少し崩した書体で、部分的に筆を流すことで柔らかさと動きがあります。

もともとは中国・東晋時代の王羲之(おうぎし)などの書家によって完成された書風で、実用書や書道作品に長く親しまれてきました。

楷書ほどかっちりしておらず、草書ほど崩れてもいない、「読みやすさ」と「美しさ」のバランスをとった中間的な書体で、文字の一部がつながっていたり、筆順通りに滑らかに変化していたりと、手書き文字らしい柔軟さと躍動感が感じられます。

それでいて可読性は保たれており、程よく整っていて、フォーマルすぎず、くだけすぎない印象から、個人の認印、または趣味的な印鑑に選ばれることが多いです。

たとえば、手紙の落款(らっかん)やプレゼント用のスタンプなど、「形式よりも温かみや個性を大切にしたい」という場合におすすめの書体です。

それぞれの書体の特長をまとめます。

| 書体 | 偽造防止 | 視認性 | 格式・信頼性 | 個性・モダンさ | おすすめの用途 |

|---|---|---|---|---|---|

| 印相体 | 非常に高い | やや低い | 非常に高い | 普通 | 実印、銀行印(偽造防止・格式を重視) |

| 篆書体 | 非常に高い | やや低い | 非常に高い | 低い | 実印、銀行印(格式重視) |

| 古印体 | 高い | 高い | 高い | 普通 | 認印、銀行印(親しみやすさも重視) |

| 隷書体 | 高い | 非常に高い | 高い | やや高い | 認印、銀行印(伝統とモダンの融合) |

| 楷書体 | 普通 | 非常に高い | 高い | 低い | 認印、銀行印(視認性重視) |

| 行書体 | やや低い | 普通 | 普通 | 非常に高い | 認印(個性的なデザインを重視) |

実印の材質の選び方

象牙(ぞうげ)

象牙には独特の繊細な模様があり、その重量感と相まって高級感があり、朱肉との馴染みもよく印影が鮮明で、印材としては他にない最高級品です。

加工・耐久性に優れ、長期間使用しても劣化しにくく、時間とともに光沢が生まれ、朱肉を吸い上げて変色していきます。この変色は縁起が良いとされる象牙特有の現象です。

また、象牙の品質にはランクがあり、象牙の外側から内側にいくほどキメが細かくなり希少性も高くなるため高価です。

チタン

ロケットや航空機にも使われている最先端の金属素材で、鉄よりも高い硬度で他の印材を遥かに上回る耐久性と耐摩耗性で、傷やサビにも強いため、実印の印材としてもおすすめです。 金属ということで重量感もあり、見た目も高級感があります。

ただし、チタンは希少金属のレアメタルの一種で、その硬度の高さから加工にも手間がかかるめ、チタンの実印の価格は多少高価になります。

オランダ水牛

アフリカ全土から輸入される原材料の牛の角を利用した高級印材で、古来より「オランダ水牛」という名前で親しまれています。 (歴史的背景からオランダ水牛とは言うものの、オランダ原産ではありません)

透明感があり、やや褐色の淡い色合いに「ふ」と呼ばれる縞模様が入っているのが特徴ですが、 「ふ」の少ない乳白色のものや、耐久性のある中心部分の「芯持ち材」を使った印鑑は大変貴重で高価です。

弊社のオランダ水牛の実印は、この貴重な「ふ」の少ない芯持ち材を印材として使っています。

オランダ水牛の印鑑は、タンパク質が主成分のため、朱肉のなじみも良く、印影も鮮明で美しく、実印におすすめの印材です。

年に一度、オリーブ油を2、3滴しみ込ませた柔らかい布で印鑑全体を拭き上げることで乾燥を防ぎ、いつまでも美しい光沢を保つことができます。

黒水牛(くろすいぎゅう)

タイやベトナムなどの東南アジアを原産とした牛の角を利用した印材です。 象牙やオランダ水牛と同じく耐久性が高く印影も鮮明で美しいですが、価格は比較的安価でコストパフォーマンスに優れています。

ただし、印材を溶かして黒色に着色して成型しなおしている印鑑はリーズナブルですが、自然のまま印材として使った「黒水牛」や 歪やひび割れに強く耐久性のある中心部分の「芯持ち材」を使った実印は、品質が高く貴重なため価格も高価になります。

弊社の黒水牛の実印は着色していない黒水牛の芯持ち材を印材としています。

年に一度、オリーブ油を2、3滴しみ込ませた柔らかい布で印鑑全体を拭き上げることで乾燥を防ぎ、いつまでも美しい光沢を保つことができます。

薩摩本黄楊(さつまほんつげ)

日本で古くから将棋の駒やそろばんの珠など様々な細工物の材料としても使われてきた国産の常緑低木「柘」(つげ)。 その中でも特に高品質な国産の「薩摩本黄楊」を使った実印は、硬く緻密な木目が特徴で、鮮明で柔らかな印影が得られ、価格も手ごろなため、人気があります。

軽量で自然の木材ならではの温かみと手触りですが、硬質で耐久性があり、油や朱肉に強く、変形や割れも生じにくいです。 木材のため湿気に弱いですが、弊社の薩摩本黄楊の実印は防湿加工が施されているため、使用後はしっかりとケースで保管すれば経年劣化は最小限に抑えられます。

それぞれの材質の特長をまとめます。

| 材質 | 耐久性 | 高級感 | メンテナンス性 | 印影の鮮明さ | コスト | 特徴的な用途 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 象牙 | 非常に高い | 非常に高い | 簡単 | シャープで美しい | 高い | 高級実印、一生ものの印鑑 |

| チタン | 非常に高い | 高い | ほぼ不要 | 鮮明 | 中~高 | 長期使用、公的用途に最適 |

| 黒水牛 | 高い | 高い | 乾燥に注意が必要 | 深く美しい | 中程度 | 高品質の実印や銀行印 |

| オランダ水牛 | 高い | 高い | 乾燥に注意が必要 | 柔らかい印影 | 中~高 | 個性的な印影を求める場合 |

| 薩摩本黄楊 | 中程度 | 高い | やや注意が必要 | 柔らかく温かみ | 安い | 伝統を重視したい場合 |

実印の印鑑登録の方法

日本国内に住所がある満15歳以上の個人であれは、印鑑登録(実印作成)が可能です。(住民登録があれば外国人の方でも印鑑登録できます。)

1人につき1本のみ登録できます。

住民登録されている市町村役場に、実印として登録したい印鑑と運転免許証やマイナンバーカードなどの写真付きの本人確認書類を持参し、市町村役場にある印鑑登録申請書に必要事項を記載の上、申請してください。

印鑑登録できる印鑑のサイズは8mm以上25mm以内で、戸籍上のフルネーム(姓名)、姓、名の一部など個人が特定できるいずれかの文字が彫られていることが必要です。 イラストや関係のない文字が彫られれていたり、ゴム印や変形しやすい材質の印鑑は登録できません。

登録には200~500円程度の手数料が必要です。

ハン六オンラインショップの実印をご紹介します。

使いやすく品質の高い実印を、お客様ごとにオーダーメイドで一つ一つ丁寧に作成させていただきます。

(※弊社の実印作成は、粗彫りの工程のみを精密機械を使い、印影のデザインと粗彫工程後の仕上げは一つ一つ手作業で行っているため、同じ印影ができることは御座いません。)

実印Q&A

引っ越ししたら実印はどうなる?

実印は住民票のある自治体で印鑑登録(実印登録)する必要があるため、引っ越した場合、転出届を出した自治体では自動的に印鑑登録は抹消されます。

しかし、印鑑登録証(カード)は自分で返却、または裁断して破棄する必要があり、引っ越し先の自治体には転入届と同時に印鑑登録しなければ実印の効力は失われます。印鑑(印影)は転出した自治体で実印登録していたものと同じ印鑑で構いません。

転入届の提出と印鑑登録の手続きは同時に行う事ができます。

ただし、同じ市内の引っ越しであれば転居届のみ提出すれば、自動的に住所も変更されるため、前述のような実印の再登録(印鑑登録)の手続きは必要ありません。

(「転居届」→同じ市区町村内で引っ越しをする時。/「転出届」→市区町村をまたぐ引っ越しをする時。)

実印はフルネーム?名前や名字(苗字)のみでもいい?

実印は、住民基本台帳に記載されている、苗字、名前であれば、フルネーム、苗字のみ、名前のみ、いずれでも作成(実印登録)可能です。

結婚などで将来的に苗字が変わる可能性がある女性の方は、名前のみで作成することをおすすめします。

実印と認印、銀行印との違いは?

実印は市区町村の役所で実印登録された印鑑で法的効力があり、不動産の購入やローンの契約など重要な契約の際に使われます。1人につき1本のみ作成できます。

銀行印は金融機関に届け出をする印鑑で、口座の開設や現金の引き出し、振替などに使われます。金融機関ごとに異なる銀行印を作成する方がセキュリティ的に安全と言われていますが、どの銀行印がどの金融機関なのか分からなくなることもあるので、同一の銀行印を使いまわす方が多いです。

認印は登録や届け出をしていない印鑑で、婚姻届や出生届、住民票などの発行申請、生命保険の加入など各種契約書や日常生活での確認書類のサイン代わりに使用されます。

実印と認印、同じ印鑑で登録しても大丈夫?

認印は実印のように役所への登録が不要のため、併用することは可能ですが、セキュリティ上の理由からおすすめできません。

日常的に使う認印は使用頻度が高いため、法的に強い効力を持つ実印を認印として使うと、偽造や不正利用、紛失のリスクが高まります。

実印と認印は必ず分けて作成、使用しましょう。

実印と銀行印、同じ印鑑で登録しても大丈夫?

実印と銀行印、こちらも同じ印鑑で登録することは可能ですが、セキュリティ上の理由からおすすめできません。

1本の印鑑で実印としても銀行印としても使えたら便利ですが、悪用されるリスクも高まり被害も大きくなる可能性があります。

また紛失時や印鑑変更時、役所と金融機関それぞれに再登録する必要があるため、手続きに手間がかかります。

実印と銀行印は別々の印鑑で作成、登録してリスク分散しておきましょう。

実印は必要?使う場面は?

実印が必要な場面は、自動車の購入、住宅ローンの契約、不動産登記、銀行からの融資を受ける時、遺産相続などの時に必要です。

- 公正証書の作成(金銭消費貸借証書、契約書、遺言状、金銭債務の確保の証拠書類 など)

- 不動産取引(土地売買、土地賃借 など)

- 保険金や補償金 受領時

- 遺産相続時や法人発起人となる場合

- 官公庁での諸手続き(恩給、供託)

- 自動車の契約(中古者個人売買含む)

- その他、主として印鑑証明証が必要な手続き

(※所轄のお役所によっては、若干規定が異なりますのでご注意下さいませ)

ちなみに、婚姻届や離婚届、住民票の発行申請、一般的な契約書などは実印でなく、認印で問題ありません。

実印を紛失したら?

実印を紛失したままにしておくとことは、大変危険です。悪意のある人に、あなたになりすまして借金の契約や不動産の売却をされることもあります。

紛失していることに気づいたら、すぐに市区町村の窓口に改印届を提出して、以前の印鑑登録を無効にして新しい印鑑を実印として登録し直してください。

実印の変更に必要なものは、新しい印鑑と以前の印鑑登録証(印鑑登録カード)、運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類、変更手数料です。

代理人が変更手続きを行う場合は委任状も必要です。

- 「改印届」・・・紛失したり、欠損した実印の効力を無効にして、新しい実印を登録すること。

- 「亡失届」・・・実印を紛失したことを届け出し、印鑑証明の発行を停止させること。

- 「廃印届」・・・紛失した実印の効力を無効にすること。

実印を変更した場合、旧実印が捺印されている過去の契約はどうなる?

契約の有効性は、捺印時の本人確認が正しく行われているかどうかに依存するため、旧実印で捺印された契約書の効力が、その後の実印変更によって無効になることはありません。 ただし、長期契約を結んでいる場合、取引先から「実印変更の通知」を求められることがあります。

女性が結婚前に作成した旧姓の実印は使える?

住民票やマイナンバーカードには、旧姓が併記されているため、旧姓の印鑑でも実印登録が可能です。

そのため、結婚後、名字が変わった女性の方が、結婚前に旧姓で登録した実印を使うことは基本的には可能なはずです。

しかし実際には、実印を使う場面で手続きがスムーズに進まないことが多いため、旧姓の実印しかお持ちでない女性の方は、新しい苗字か名前のみで実印を作成しなおすことをおすすめします。

ちなみに、夫婦間でもお互いの実印を使うことはできません。

外国人でも実印は作成できる?英語は使える?

外国人の方でも印鑑登録して実印を作成できますが、観光客や短期滞在者の方、日本国内に住所がない方は印鑑登録ができません。 具体的には下記が条件となります。

- 在留カードまたは特別永住者証明書を持っていること。

- 住民基本台帳(住民票)に登録されてること。

- 年齢が15歳以上であること。

外国人の方が実印が必要になるケースは、日本国内で自動車の購入やローン契約、不動産登記、公的書類の作成、会社設立などがあります。

クレジットカードの作成やアパートの賃貸契約、銀行口座開設などは認印で問題ありません。

外国人の方は、在留カードや特別永住者証明書に記載されているローマ字表記か漢字表記で、住民票にカタカナ表記が登録されている場合は、カタカナでも実印を作成できます。

名前が長い場合は、ファーストネームやラストネームのみでも登録可能です。

実印の向きは横彫りではダメ?

実印の刻印の向きに、特に決まりはないため、縦彫りでも横彫りでも印鑑登録は可能ですが、フルネームの「縦彫り」が一般的です。

印鑑は横彫りの場合、昔からの伝統で横彫りでは右から左へ読むように刻印します。そのため、逆からでも読めるようなお名前の場合(「中川と川中」「田中と中田」など)、分かりづらくなるため、縦彫りで作成するのが無難でおすすめです。

外国人の方など、カタカナやアルファベッドの場合も基本的には「縦彫り」となります。アルファベットで横彫りをご希望の場合は左から右へのレイアウトでも刻印可能ですが、縦彫りで作成するのが無難です。

実印にはなぜ天地が分かる「印」や「くぼみ」や「アテ」がないのか?

当店が取り扱います実印には、「印」や「くぼみ」や「アテ」がございません。 なぜならば、

- 万が一、盗難に遭った場合に天地が分かりにくいため、悪用されにくい。

- 当店では、大事なお客様の分身である実印に傷を付けいないという思い。

- お客様が実印を押される時に天地を確認することにより、今一度「本当に押しても大丈夫か?」といったことを考えて頂きたい。

という思いがあるからです。

女性の方の実印のサイズと書体は?

男性よりも手が小さい方が多い女性の方の場合、実印のサイズは13.5mm~16.5mmで作成するのがおすすめです。また将来、結婚などで苗字が変更になることを想定して、小さめのサイズで名前のみの実印を作成するという理由もあります。

実印の書体は、男性、女性に関わらずセキュリティ性の高い印相体がおすすめです。

100均などで購入した安い印鑑でも実印登録できる?

100均などで購入したプラスチック製の安い印鑑、いわゆる三文判でも、実印として印鑑登録できますが、複製のリスクが高いこと、既に同じ印影が多く出回っている可能性が高いことなどから、おすすめできません。

実印は必ず、印鑑専門店などでオーダーメイドで作成、購入してください。

シヤチハタは実印として印鑑登録できる?

インクが内蔵されたシヤチハタ(浸透印)の印面は、樹脂やゴムでできているため、なつ印する力加減で印影が一定では無い商品となりますので、印影を登録して照合する実印としては印鑑登録はできません。